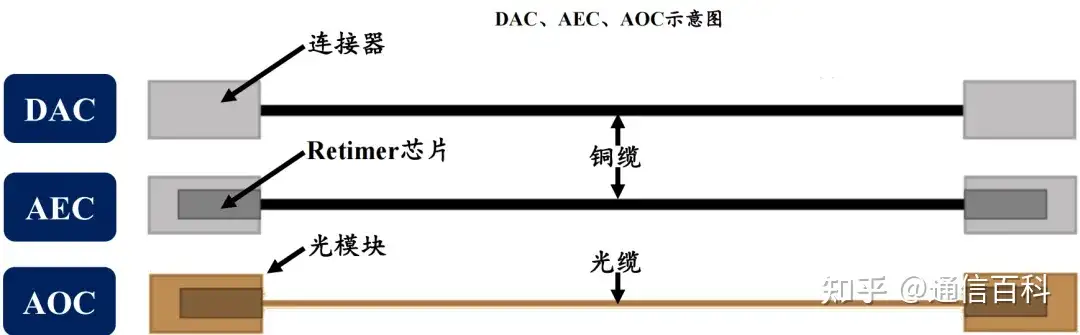

在我们聊数据中心的高速线缆时,主要就三种:DAC、AEC和AOC。

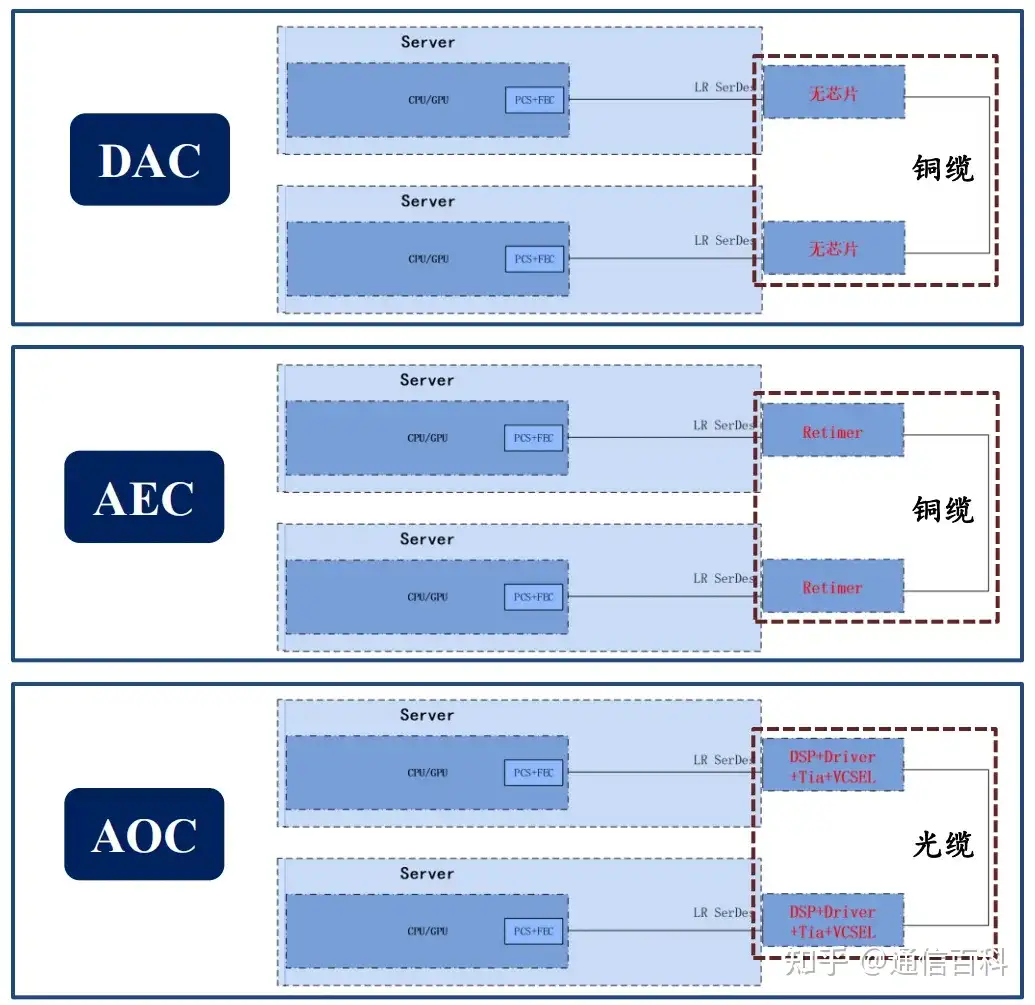

简单说,DAC和AEC是铜缆,前者无源,后者带了信号处理芯片;AOC也是有源的,但是通过光纤来传输光信号。

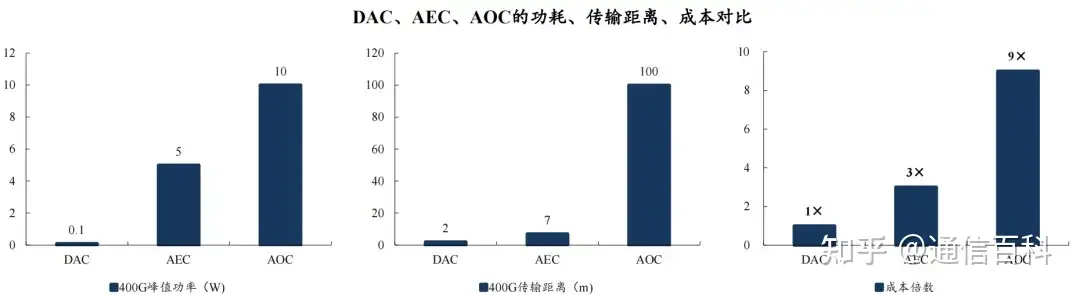

DAC最基础,直接传电信号,没芯片处理噪声,所以距离最短、功耗最低,成本也最便宜。

AEC因为内置了Retimer芯片,能重整信号,所以传得更远,但功耗和成本也上去了。

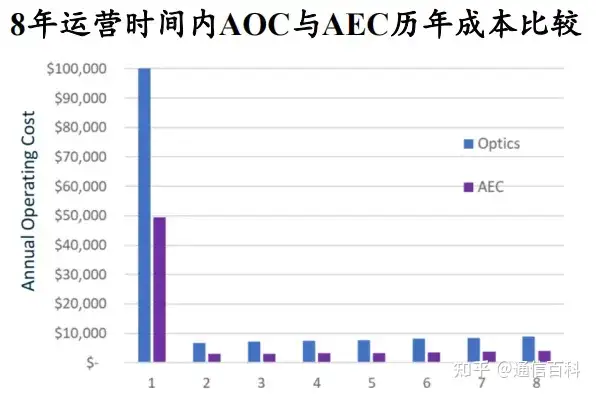

AOC最复杂,要在电信号和光信号之间转换,用上DSP、激光器一堆芯片,虽然距离最长,但功耗和成本也是最高的。

以400G速率为例,DAC功耗约0.1W,传大约2米;AEC功耗约5W,能传7米;而AOC功耗去到10W,距离轻松超过100米。成本上,AEC和AOC差不多是DAC的3倍和9倍。

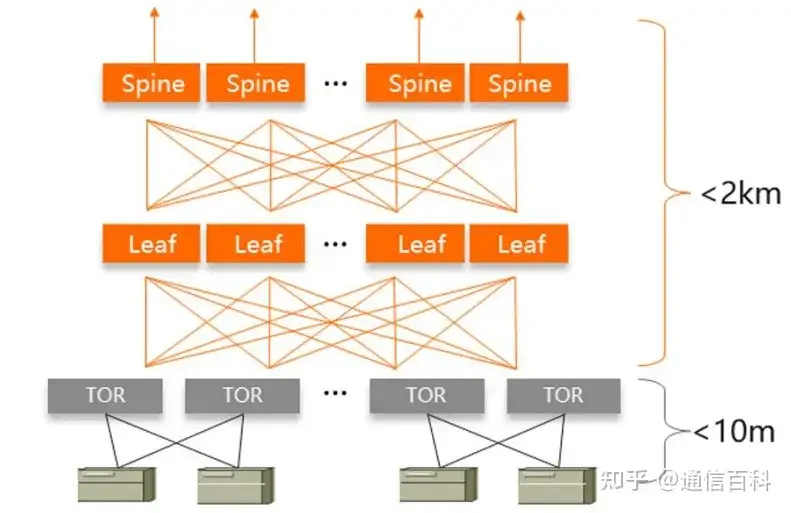

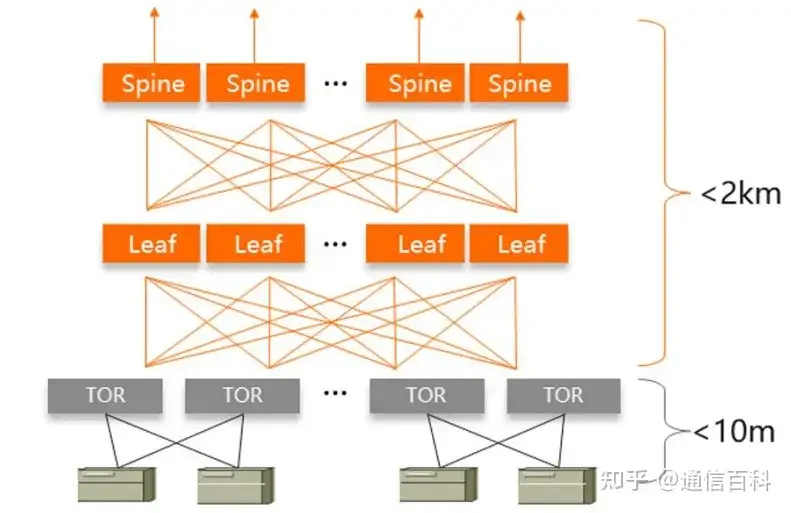

随着速率越来越高、距离要求越来越长,光连接在 Scale-Out 网络场景中已经占据主流。

Scale-Out 网络端口速率普遍达到400G、800G,甚至随着 NVIDIA CX-8 网卡和 Quantum-X800 交换机的推出,1.6T 也已经到来。

而Scale-Out网络本身距离跨度很大,从千米到米级都有,其中服务器到机柜顶部交换机(ToR)通常在10米内。

在这个距离内,铜缆依然有戏。

尤其是在10米以下的800G连接里,铜在成本、功耗和稳定性上的优势让它仍是首选。

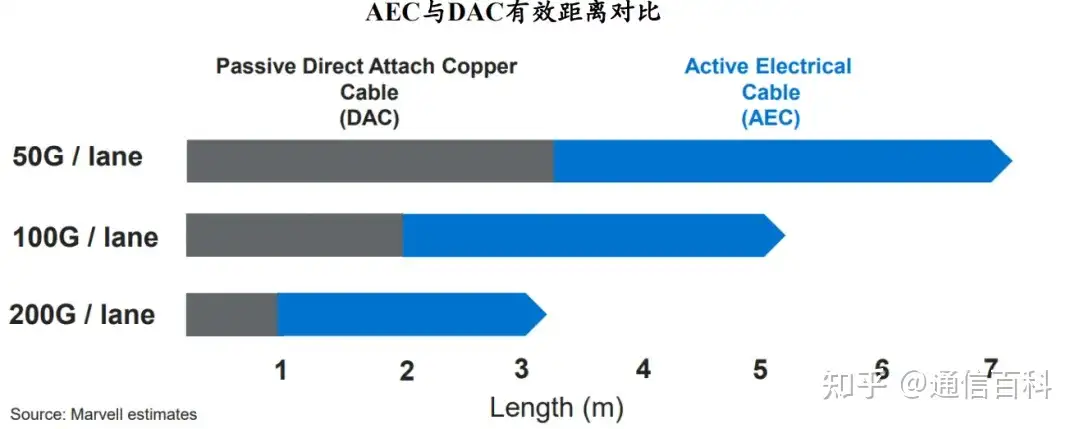

但大趋势是“光进铜退”,因为速率越高,铜的有效距离就越短,光的需求就越大。不光光和铜之间,铜缆内部也在“卷”,趋势是“有源进,无源退”。AEC正在替代DAC。

与光进铜退逻辑类似,距离、尺寸等差距导致铜缆内部有源(AEC)进无源(DAC)退。比如1.6T速率下,DAC只能传1-2米,而AEC可以传到3米以上。

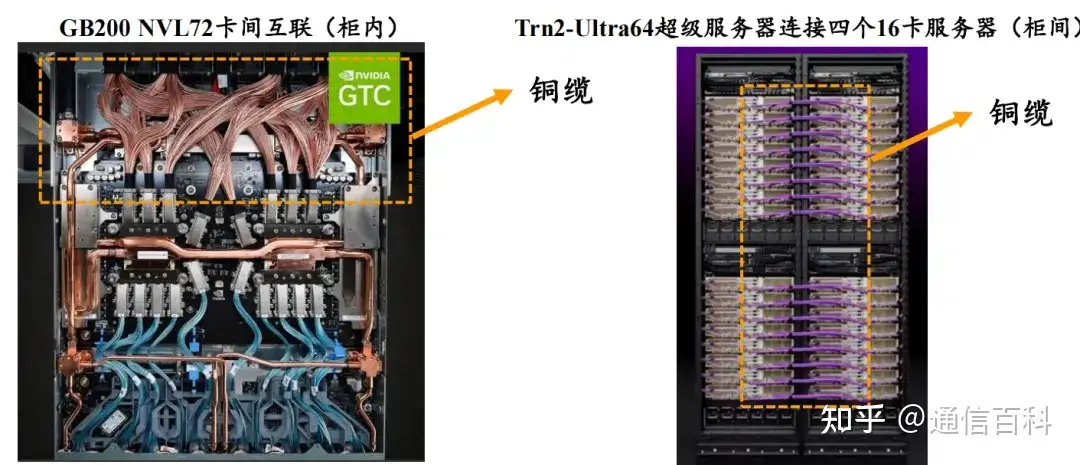

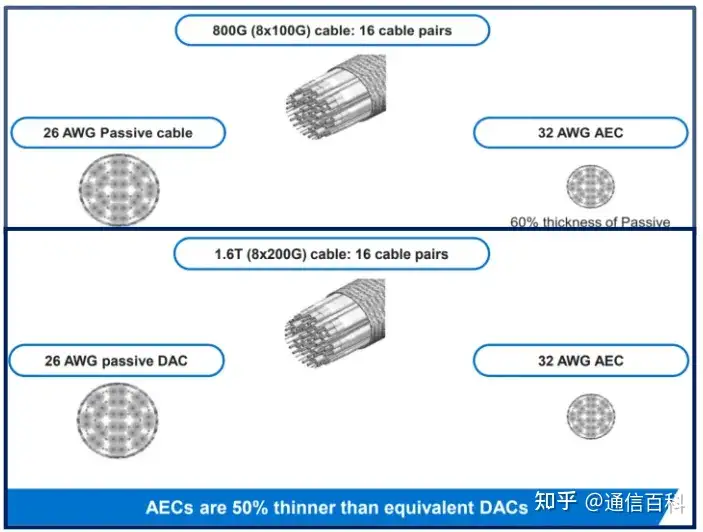

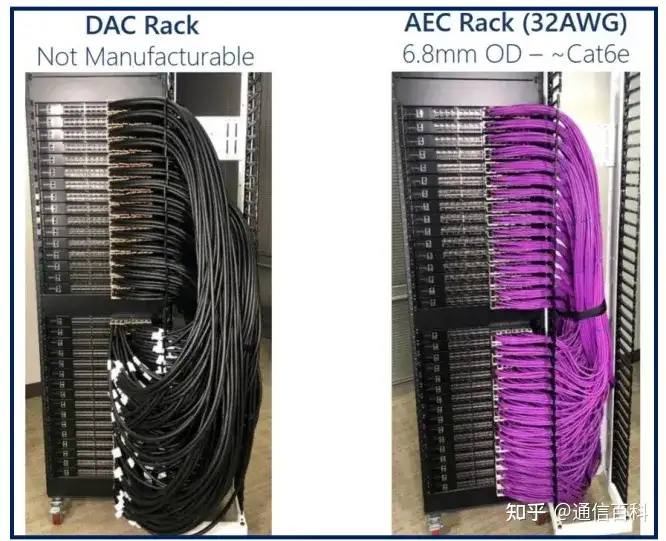

另一个关键是线径。高速率下干扰大,DAC要靠更粗的线缆(如26 AWG)来抗干扰,又硬又难布线。

而AEC靠芯片补偿,线缆能细得多(如32 AWG),柔软得多,非常适合高密度布线。

另外,线缆越粗,做高密度连接的弯折、排线越难。

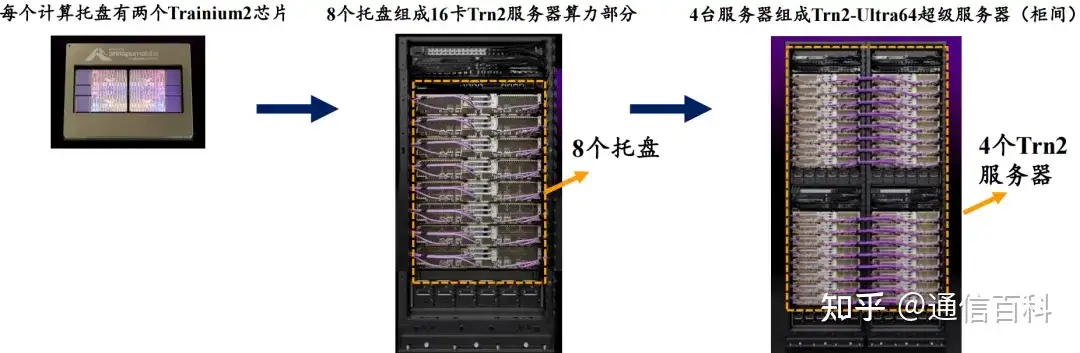

这点在超算节点里特别明显。像亚马逊Trn2-Ultra64服务器,就用DAC做柜内互联,AEC做柜间互联。

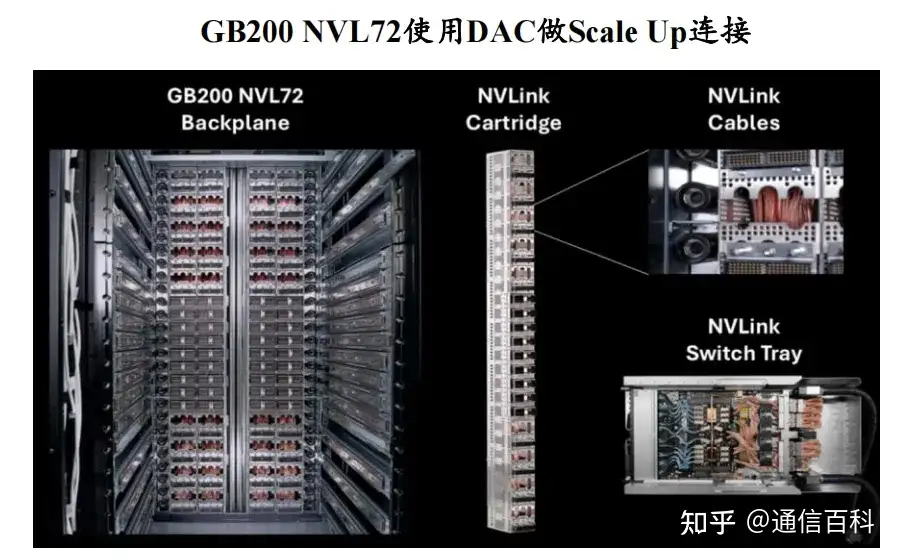

英伟达的GB200 NVL72也用DAC做Scale-Up,而规模更大的GH200 NVL256就改用光了。当云大厂用自研芯片时,计算和通信是解耦的,可以自由选择最划算的方案,比如AEC。

未来,AEC很可能在柜内等短距离场景继续替代DAC。至于一张卡要配多少条AEC,取决于它的带宽和网络架构。

以上内容基于东吴证券了行业研究报告“辨析Scale Out与Scale UpAEC在光铜互联夹缝中挤出市场的What、Why、How”